テニス肘とは

テニスのストロークを繰り返し行ったことで肘が痛くなる障害で、バックハンドストロークで肘の外側を痛めるバックハンドテニス肘と、フォアハンドストロークで肘の内側を痛めるフォアハンドテニス肘があります。

どちらもボールがラケットに当たる時の衝撃が、手首を動かす筋肉の付着部である肘に繰り返し加わることによって負担がかかり、炎症を起こしてしまいます。

バックハンドストロークでは手首を背屈する(甲側に曲げる)筋肉がついている上腕骨外側上顆(がいそくじょうか)(肘の外側のでっぱり)に

フォアハンドストロークでは手首を掌屈(しょうくつ)(手のひら側に曲げる)する筋肉がついている上腕骨内側(ないそく)上顆に発生するため、それぞれ上腕骨外側上顆炎、上腕骨内側上顆炎ともいわれます。

バックハンドテニス肘(上腕骨外側上顆炎)の発生頻度については、若年層で少なく、30代後半から50代に多いことがわかっています。

一般的に「テニス肘」と言われるのは、バックハンドストロークの上腕骨外側上顆炎のことを指すことが多いです。

テニス肘について長々と説明しましたが

この疾患で実際に「テニスをしてて痛めた」という方は少ないです。

PCやスマホである程度ご自身で調べられた方の中には「テニス肘っぽいけど、テニスしたことないです。」という方がたくさんおられます。

これは文字通りテニスをやっていた人にかかる肘関節の病気と思われがちですが、手などを使う軽作業、主にパソコン操作を主体としている人、重い物を持つことが多い人などによく見られます。

そういう動作によって、肘の外側に位置する骨の隆起部分にある筋肉の使い過ぎが原因で炎症を起こしているからです。

骨の隆起部分の具体的な位置は、上腕骨に外側上顆(がいそくじょうか)がついている肘の外側部分で、触れると硬く盛り上がっているところがその部分です。ちなみに、上腕骨は肩から肘にある腕の骨です。

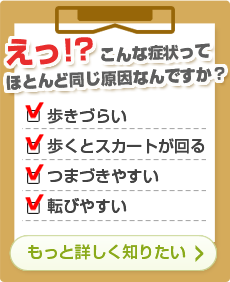

テニス肘は安静にしていれば痛みがないことが多いですが

炎症が強く起きていると、じっとしていてもズキズキ疼くことがあります。

また、タオルを絞る動作やテニスラケットでボールを打つ動作などが原因で痛みが走ります。

具体的には、肘の外側から前腕にかけて痛みが出てきます。

人によって痛みの度合いが異なるとされていますが、痛くないからといって放置しておくと慢性的になる可能性も否定できません。

すこしでも違和感を覚えたら早めに治療を開始することをオススメします。

具体的な原因は十分に判明されていないといわれていますが

考えられるのは「短橈側手根伸筋」(たんとうそくしゅこんしんきん)の起始部の障害とされています。短橈側手根伸筋は肘から手首の間に位置する伸縮機能を持つ筋肉で、手首を伸ばすという役割を持っています。

短橈側手根伸筋は、テニスに関係する筋肉と考えられています。特にテニスでのバックハンドストローク時です。

手首がなぜこのような高度な働きができるのかというと、短橈側手根伸筋以外に「長橈側手根伸筋」と「総指伸筋」という筋肉の存在にあります。短橈側手根伸筋を含めてこの3つが手首を動かす役割を持っているとされています。短橈側手根伸筋と長橈側手根伸筋は手首を動かす働きをし、総指伸筋は指を動かす働きをします。これらの働きによって手首を自由自在に動かすことができるのです。

もし、その手首に痛みなど異常があった場合は、その3つのうち1つになんらかの問題があると判断してもいいかもしれません。手首の仕組みなどについての話になりましたが、テニス肘と十分関係があるといっても過言でないと考えてもいいでしょう。

手首の話になってしまいましたが

テニス肘は上腕骨外側上顆炎というだけあって、上腕骨外側上顆に炎症を起こしたものです。

治療方針としては、炎症部分をアイシングで冷やして熱をとってあげます。

そして原因となっている筋肉の緊張を取り除き、痛みがなくなるまではテーピングやサポーター、包帯などで筋肉を保護します。

お仕事で痛みがでている人は、毎日使っているのでしっかり治療しないと痛みがとれにくい疾患のうちの1つです。

もしかしたら…と、心当たりのある方はいつでもご相談ください。

引用元:テニス肘と原因と治療